Benjamin Perron, qui a grandi dans les Témiscamingue ontarien et québécois et qui vit maintenant à Montréal, en est à sa deuxième année à l’Université du Manitoba où il complète sa maîtrise en beaux-arts. Depuis le 2 novembre, son exposition, Les formes animées de la couleur, bien en vue dans un studio de la Maison des artistes visuels francophones à Winnipeg, suscite la curiosité, notamment celle des médias canadiens, par sa façon non conventionnelle d’aborder la photographie… parce qu’il travaille sans caméra, sans lentille.

Sa démarche

L’artiste travaille avec le papier photosensible depuis quelques années déjà. Il s’agit du papier photographique habituellement développé en chambre noire. La démarche de Benjamin Perron est totalement à l’opposé. Lui, il utilise ce papier directement à la lumière, ce qui fait en sorte que les couleurs sont en constante transformation.

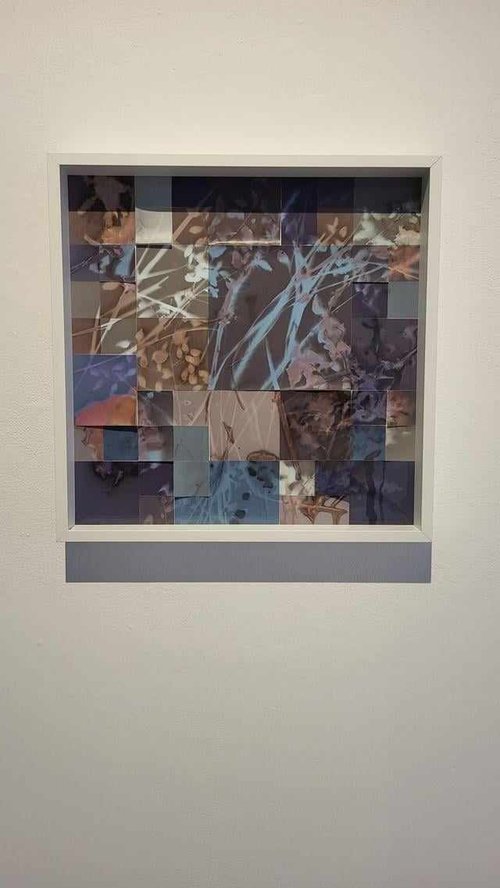

D’abord, il récupère du papier photosensible périmé, afin de réutiliser un matériau qui serait normalement jeté. Ensuite, sur ce papier vierge, il pratique ce qu’on appelle une impression contact, c’est-à-dire qu’il dépose quelque chose directement sur le papier. Dans son cas, il travaille particulièrement avec des plantes, comme celles du jardin que l’on arrache à l’automne. La notion de récupération est encore très présente. Les plantes, déposées sur le papier, exposées à la lumière, s’impriment. Le liquide de la plante interagit donc avec la surface du papier photosensible, soit avec la recette chimique de ce dernier. L’exposition peut durer 30 minutes, une heure, quatre heures, parfois une journée complète. Une fois les plantes retirées, on peut voir leurs formes imprégnées sur le papier. En laissant le tout à la lumière, les couleurs sont appelées à se transformer au fil de temps. Les œuvres sont donc en continuelle transformation.

L’art du questionnement

Sociologue de profession, il est naturel pour lui de questionner le médium photographique. Cette démarche expérimentale s’inscrit dans le cadre de sa maîtrise où il travaille avec du papier photosensible, des plantes, soit de la matière qu’il met en relation avec l’histoire de la photographie. Il cherche à mettre le tout en perspective. Sans critiquer, il veut plutôt questionner, aborder une différente façon de faire de la photo en art. C’est toute la perspective du temps et de l’espace qui joue un rôle de premier plan dans sa recherche-création.

« Ma thèse va parler de ma démarche, mais aussi comment je m’inscris dans l’histoire de l’art, l’histoire de la photographie. En photographie, habituellement, c’est très « clean », c’est accroché aux murs, bien encadré, et tu veux garder ça pour l’éternité, que ce soit « archivable ». Moi, j’ai comme cette idée-là de dire… Est-ce que ça doit être ça, de la photographie? Je vais m’inscrire dans ça, dans différents courants de l’histoire de l’art, le modernisme notamment. Je veux me positionner par rapport à cette histoire-là, celle du moment décisif. Une œuvre qui traverse les époques, c’est pas nécessaire pour moi. »

L’exposition

Le studio de la Maison des artistes visuels francophones est lumineux. Les œuvres telles que vues au vernissage ne seront plus les mêmes lorsque l’exposition prendra fin le 25 novembre dernier. Le changement des couleurs ne se perçoit pas en temps réel, mais il suffit d’y retourner quelques jours plus tard pour constater la métamorphose. En plus des œuvres sur lesquelles on voit la forme des plantes, il y a celles sans aucune impression contact. Le papier photosensible est tout simplement exposé à la lumière, vierge. « C’est le papier qui devient lui-même l’objet d’art. » Encore là, le but est d’observer la transformation, mais de façon plus minimaliste. « Réduire la photo à son strict minimum avec une approche artistique qui s’inscrit dans l’histoire de l’art. »

Enfin, toute cette démarche est prétexte à la préparation de son exposition de fin d’année. « Ça me donne le temps d’essayer des choses que je n’avais pas l’occasion autrement d’essayer. Je veux aussi essayer une nouvelle salle, avoir la rétroaction des gens. Dès fois, ça marche dans notre tête, mais ça ne marche pas en vrai. Je veux me donner des pistes pour améliorer ce travail-là. »